Nabari Ningaikyo Blog

Posted by 中 相作 - 2017.06.21,Wed

「帝国少年新聞の内容!! 内容!!!」のつづき、おしまいまで引いておきます。

文中「〳〵」は縦に組めばくの字点になります。△其他▽

『おり〳〵草』は主筆の諷刺漫筆で睡むけ覚しに妙『記者読者談話欄』は興味深々尚毎号作文考物絵画其他珍奇なる大懸賞が山の如くにある。

△体裁

○普通新聞紙の半分大で四頁

○一頁六段四十行十六字詰総字数一万五千字余

△発行

○毎月三回一日十一日二十一日発行

○第一号の発行は……………

五月一日

△本社

東京牛込区喜久井町五番地

帝国少年新聞社

支部申込は右の所へ

△定価

○一個月五銭一部二銭

送料二銭

△広告

直接本社へご照会を乞ふ

新聞を発行して少年時代から好きだったお伽噺や小説を書きまくるんだ、みたいなことをくわだて、こんなに細部まで詰めたビジネスとして絵図を描くことができたんですから、乱歩はやはり芸を愛した母親だけではなく事業家として立った父親の血も確実に引いていたと思われます。

PR

Posted by 中 相作 - 2017.06.21,Wed

ウェブニュース

サライ

平成29・2017年6月15日 小学館

「うつし世はゆめ 夜の夢こそまこと」(江戸川乱歩)【漱石と明治人のことば166】

矢島裕紀彦

Home > 趣味教養 > 記事

サライ

平成29・2017年6月15日 小学館

「うつし世はゆめ 夜の夢こそまこと」(江戸川乱歩)【漱石と明治人のことば166】

矢島裕紀彦

Home > 趣味教養 > 記事

「うつし世はゆめ 夜の夢こそまこと」(江戸川乱歩)【漱石と明治人のことば166】

2017年06月15日

今年2017年は明治の文豪・夏目漱石の生誕150 年。漱石やその周辺、近代日本の出発点となる明治という時代を呼吸した人びとのことばを、一日一語、紹介していきます。

【今日のことば】

「うつし世はゆめ 夜の夢こそまこと」

--江戸川乱歩

作家の江戸川乱歩は、掲出のような、妖しく危うげなことばを好んで色紙などに記した。明智小五郎や怪人二十面相といったキャラクターを生み出して、日本の探偵小説の基盤を築く一方で、天井裏からの覗き見や蜃気楼、陰惨な性愛など、猟奇的、幻想的なテーマを取り上げた乱歩には、お似合いのことばだった。

あえて噛み砕くなら、人が現実と思い込んでいるのは夢であり、夜にみる夢の方が本物かもしれない、というほどの意味。だが、そう解釈した途端に、ちょっと現実に付き過ぎてしまう感覚が残る。

乱歩自身の履歴にも、ある種の怪しさはつきまとう。明治27年(1894)、三重県の生まれ。早大政経科卒業後、30種に余る職業を遍歴しつつ、46回もの転居を繰り返した。作家としても、真っ暗な土蔵にひとりでこもり、蝋燭(ろうそく)のあかりだけで原稿用紙に向かう、という伝説を自らつくり上げていた。

だが、この土蔵の逸話に象徴されるような乱歩の人間嫌いの傾向は、若い時分までのこと。太平洋戦争中、隣組町会の副会長を引き受けたことが転機となって、戦後は自ら陣頭に立ってミステリーの復興に尽力し、若手作家を可愛がってよく面倒を見て、飲みに連れ歩いたりもしていた。

山田風太郎も、江戸川乱歩に可愛がってもらった弟子のひとり。乱歩は風太郎のデビューのきっかけとなった懸賞小説の審査員でもあり、風太郎の才能を高く評価していた。

何かの会合の帰り道、乱歩はわざわざ仲間の一群を離れて風太郎のそばに歩み寄り、「君には才能がある。僕はそういう眼で見ているからね」と声をかけてくれた。このとき風太郎は、夏目漱石にその才を賞揚された芥川龍之介に、自らの浮き立つ気持ちを重ねたという。

乱歩は実際、風太郎の眼には漱石の如き存在に見えていた。随筆『風眼抄』に風太郎はこう綴っている。

「乱歩さんは天性の教育者であったと思う。その点、漱石に似ている。結果としてその数多い弟子たちに敬慕されたことにおいても」

門弟たちを導く師としての乱歩の姿は、あやうい夢などでなく、どっしりした存在感に満ちていただろう。

文/矢島裕紀彦

1957年東京生まれ。ノンフィクション作家。文学、スポーツなど様々のジャンルで人間の足跡を追う。著書に『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫)『漱石「こころ」の言葉』(文春新書)『文士の逸品』(文藝春秋)『ウイスキー粋人列伝』(文春新書)『夏目漱石 100の言葉』(監修/宝島社)などがある。2016年には、『サライ.jp』で夏目漱石の日々の事跡を描く「日めくり漱石」を年間連載した。

Posted by 中 相作 - 2017.06.21,Wed

ウェブニュース

The Japan Times

平成27・2019年6月17日 ジヤパンタイムズ

The extraordinary untold Japan story of ‘You Only Live Twice’

Damian Flanagan

Home > Culture > Film

The Japan Times

平成27・2019年6月17日 ジヤパンタイムズ

The extraordinary untold Japan story of ‘You Only Live Twice’

Damian Flanagan

Home > Culture > Film

The extraordinary untold Japan story of ‘You Only Live Twice’

[抜粋]

The Cold War deepened in 1948 over the Berlin Airlift. Hughes was dismissed as manager of the club and swore never to return to it. At the same time, he started working as a foreign correspondent for London’s Sunday Times, under its foreign manager Ian Fleming, who had played a distinguished role in British naval intelligence during World War II and presided over many crucial covert operations.

Hughes now created his own intelligence network by founding the Baritsu Chapter, supposedly the Asian section of the Baker Street Irregulars, a Sherlock Holmes appreciation society first founded in the U.S. in 1934. “Baritsu” is the name given to a fictional form of martial art that Holmes is described as using to defeat his arch-nemesis, Moriarty, while wrestling with him at the Reichenbach Falls.

The society was invitation only and at first had just 12 high-profile members, including Walter Simmons, the chief correspondent of The Chicago Tribune and renowned Japanese fantasy author Edogawa Ranpo (1894-1965), who had himself created many classic stories inspired by Sherlock Holmes.

The first society dinner was a lavish 11-course affair: Japanese Prime Minister Shigeru Yoshida himself was due to participate, but offered last minute apologies due to an emergency meeting with Gen. Douglas MacArthur, the Allied commander in Japan. He promised that nothing would prevent him from attending the next meeting. His son, satirical author and Anglophile Kenichi Yoshida, was also a keen member.

Edogawa Ranpo | WIKICOMMONS

Posted by 中 相作 - 2017.06.20,Tue

私は乱歩同様、他人の影響を受けやすい人間なのか、奥泉光さんの集英社文庫『東京自叙伝』から多大なヒントを得て、まず『江戸川乱歩偽自叙伝』というタイトルを思いつき、そのあといや待てよ『複雑な彼』がいいかなと考え直し、さらにぶれまくって『貼雑乱歩 ① 世に出るまで(仮題、変更予定)』ということになったのですが、『東京自叙伝』の破天荒な語り手たる「私」は一時、漱石の『吾輩は猫である』の猫すなわち語り手「吾輩」であったという設定になっていて、ああ、漱石の猫か、たしか中学のとき旺文社文庫で読んだきりではないか、と思ったので価格ゼロ円のキンドル本をダウンロードして読みました。

内容なんてきれいに忘れていて、かすかに記憶に残っていたのはトチメンボーと蛇飯だけでしたが、作中随所に、といいますか全篇を通じて、中学生ではこの面白さはわからんかったやろな、と痛感されることの連続、余勢を駆ってひきつづきキンドル本『坊っちゃん』をダウンロードしたところです。漱石の探偵嫌いはつとに指摘されているところですが、すでに『吾輩は猫である』の時点でそれが色濃くにじみ出ているのにはいささか驚かされました。

いやいや、それよりもっと驚いたのは、キンドルで全文検索ができることでした。

ちっとも知らなんだのですが、たとえばキンドル本『吾輩は猫である』で「探偵」を検索すると、作中のすべての「探偵」がその前後三行分ほどを打ち連れてずらーっと出てきてくれるわけです。

むろん、その三行ほどをタップすると、一瞬の躊躇もなく当該ページにすっ飛んでってくれます。

漱石に寄り道ばかりもしてられませんから『貼雑乱歩 ① 世に出るまで(仮題、変更予定)』に戻りますと、書き出しを変更することにいたしました。

祖父の話から始まるのではどうもまだるっこしい。

いきなりこう出ることにいたしました。

彼は明治二十七年(一八九四)に生まれ、二冊の自伝を残した。

なんか、太宰治みたいだな、と思います。

Posted by 中 相作 - 2017.06.20,Tue

書籍

ミステリ国の人々

有栖川有栖

平成29・2017年5月11日第一刷 日本経済新聞出版社

B6判 カバー 287ページ 本体1500円

明智文代──江戸川乱歩

p27─31

初出:日本経済新聞 平成28・2016年1月24日

▼日本経済新聞出版社:ミステリ国の人々

▼NDL-OPAC:ミステリ国の人々

▼2016年1月27日:ミステリー国の人々 有栖川有栖(4)明智文代──江戸川乱歩|美人妻、二十面相に鞍替え?

ミステリ国の人々

有栖川有栖

平成29・2017年5月11日第一刷 日本経済新聞出版社

B6判 カバー 287ページ 本体1500円

明智文代──江戸川乱歩

p27─31

初出:日本経済新聞 平成28・2016年1月24日

▼日本経済新聞出版社:ミステリ国の人々

▼NDL-OPAC:ミステリ国の人々

▼2016年1月27日:ミステリー国の人々 有栖川有栖(4)明智文代──江戸川乱歩|美人妻、二十面相に鞍替え?

Posted by 中 相作 - 2017.06.19,Mon

『貼雑乱歩 ① 世に出るまで(仮題、変更予定)』では結局、「彼」や幼年期から青年期までを題材にした自伝的随筆、さらには『奇譚』、もとより『探偵小説四十年』あたりを貼雑して、とどのつまり、帰するところ、乱歩が探偵小説を見誤っていった過程、乱歩風にいえば経路ですが、それを浮き彫りにすることになるのではないかと思います。

「帝国少年新聞の内容!! 内容!!!」の時点では、乱歩はいまだ探偵小説に開眼しておらず、少年時代の読書の延長線上に、複数の筆名をつかいわけながら、少年小説、冒険小説、滑稽小説、お伽噺をものそうとしていたことがわかりました。話は横道にそれますが、冒険小説「黄色黒手団」の作者として紹介されている漱岩は、むろん漱石を踏まえた筆名のはずで、だとすれば中学時代の乱歩は漱石に傾倒していたのかもしれません。

「孤島の鬼」の語り手の金之助という名前は漱石の本名を借用したのではないか、とたしか戸川安宣さんが推察していらっしゃったことでもありますし。

漱石がらみでさらに横道を突き進むならば、大正2年3月、「帝国少年新聞」関連の印刷物を仕上げたあと、同月27日に乱歩は牛込区喜久井町五番地に転居します。

▼名張まちなかブログ:江戸川乱歩年譜集成 > 大正2年●1913

この喜久井町こそは漱石生誕の地でした。

▼ウィキペディア:喜久井町

それがどうした、と尋ねられると困りますけど。

Posted by 中 相作 - 2017.06.19,Mon

雑誌

日本文藝學 第53号

平成29・2017年3月── 日本文芸学会

江戸川乱歩『陰獣』論 理智と本能の狭間に

穆彦姣

p117─134

▼NDL-OPAC:江戸川乱歩『陰獣』論 : 理智と本能の狭間に

日本文藝學 第53号

平成29・2017年3月── 日本文芸学会

江戸川乱歩『陰獣』論 理智と本能の狭間に

穆彦姣

p117─134

▼NDL-OPAC:江戸川乱歩『陰獣』論 : 理智と本能の狭間に

Posted by 中 相作 - 2017.06.18,Sun

『貼雑乱歩 ① 世に出るまで(仮題、変更予定)』のために、ということになるのかどうか、「帝国少年新聞」関連の印刷物をテキストに起こしました。

「帝国少年新聞」は大正2年に乱歩が企画し、企画倒れを余儀なくされた新聞です。▼名張まちなかブログ:江戸川乱歩年譜集成 > 大正2年●1913

「帝国少年新聞の内容!! 内容!!!」の一部を引きます。

□主張□

これは本紙の眼目とするところで毎号少年諸君の為に気焔を掲げる執筆者は主筆平井洪濤氏でその熱烈なる文章は必ず少年諸君の歓迎を受けるであらう。

□通信□

本紙第二面の殆と全部を時事通信に費し各記者が全力を注いで懇切に社会の形勢を報導する。

□学術談話□

現今は科学全盛の時代である大は宇宙天体の研究から少は極めて微細なる動植物の観察に至るまで悉く網羅したのが学術談話欄である。

○少年小説希望○

飽くまで希望に向つて猛進する一少年が百折不撓遂に目的を達する迄の運命を現はしたもので或は強賊に捕へられ或は化物屋敷に生活し或は空中の人となり或る時は地下の人となる千変万化の活小説早稲田文科大学生笹舟生の傑作である。

○冒険小説黄色黒手団○

無名の志士漱岩氏の空想で五名の熱血男児が国家の為に身命を賭して敵国に入り不可思議の手段を弄してその滅亡を計るといふ筋最新科学を応用せる大規模の長篇小説である文章の壮大構想の奇絶思はず快哉を叫ばしむ

△滑稽小説仙骨▽

永らく山中で生活して居つた仙人不図浮世が恋しくなり小学時代の友人を訪問して世界の進歩に驚き種々の滑稽を演じるといふ筋一読お臍が宿がえする事受合ひなり。

△お伽噺不死王国▽

小さい弟妹に読んで聞かせるに最も適当な面白いお噺である

乱歩はいまだポーもドイルも発見していませんでした。

Posted by 中 相作 - 2017.06.18,Sun

ウェブニュース

ダ・ヴィンチニュース

平成29・2017年6月14日 KADOKAWA

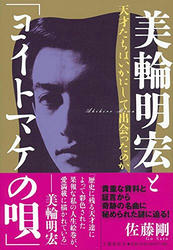

美輪明宏16歳での“サロン”デビュー。三島由紀夫、江戸川乱歩から桑田佳祐まで、天才達によって彩色された「美輪明宏の人生絵巻」がスゴ過ぎる!!

町田光

Home > エンタメ > 記事

ダ・ヴィンチニュース

平成29・2017年6月14日 KADOKAWA

美輪明宏16歳での“サロン”デビュー。三島由紀夫、江戸川乱歩から桑田佳祐まで、天才達によって彩色された「美輪明宏の人生絵巻」がスゴ過ぎる!!

町田光

Home > エンタメ > 記事

美輪明宏16歳での“サロン”デビュー。三島由紀夫、江戸川乱歩から桑田佳祐まで、天才達によって彩色された「美輪明宏の人生絵巻」がスゴ過ぎる!!

2017.6.14

『美輪明宏と「ヨイトマケの唄」 天才たちはいかにして出会ったのか』(佐藤剛/文藝春秋)

「とうちゃんのためなら エーンヤコラ かあちゃんのためなら エーンヤコラ もひとつ おまけに エーンヤコ~ラァ」──2012年の大みそかの夜、身振りと抑揚をつけた迫真のセリフで始まった、美輪明宏氏の作詞・作曲・歌唱による「ヨイトマケの唄」。披露した「第63回NHK紅白歌合戦」の放送が終わると、異口同音に「魂を揺さぶられた」と、ネットに書き込みが溢れた。

そんな希代(きたい)のソウルアーティスト・美輪明宏が誕生するまでの、昭和から平成にかけた足跡を綴る、『美輪明宏と「ヨイトマケの唄」 天才たちはいかにして出会ったのか』(佐藤剛/文藝春秋)。美輪明宏さんは本書にこう祝辞を寄せた。

歴史に残る天才達によって彩色された果報な私の人生絵巻が、愛満載に描かれていて、今更ながら有難さが身に沁みる。

美輪明宏氏が語られるとき、歌手・役者人生のスタートを「1952年、当時17歳で銀座のシャンソン喫茶『銀巴里』デビュー」に置かれることが多い。しかし本書を読むと、それはじつは正確ではないことが明白になる。丸山臣吾(後の美輪明宏)の人生は、1951年に16歳の時にアルバイトを始めた、「銀座ブランスウィック」という喫茶店で運命づけられていたのである。

この店、喫茶店は表向きであり、実態はゲイバー、ハッテンバだ。しかも場所は銀座のど真ん中。歌舞伎座も近く、客層は歌舞伎、文芸、映画、芸能から政界関係者など、多士済々である。今なら格好の文春砲のターゲットとなりそうな店だが、当時は無防備でオープン。日本アングラ史の一面を担う一方で、洒落た異業種交流サロンでもあった。

集う客の中に、作家の江戸川乱歩や三島由紀夫がいた。この2人との出会いはまさに、運命そのものだ。17年後の役者としての出世作、演劇『黒蜥蜴』(原作・江戸川乱歩、戯曲・三島由紀夫)へと繋がり、三島由紀夫はこの時以来、生涯、美輪明宏の人生を支えた。その信頼関係がどれほど濃密なものだったかは、本書で微に入り、細に入り記されている。

本書には他にも、美輪明宏氏の妖艶さと優雅さ、そして愛に満ちた魂に吸い寄せられた、多くの天才たちが登場する。後追い自殺まで考えた恋人の赤木圭一郎、編曲者として日本初のシンガーソングライター美輪明宏を世にリリースした中村八大、役者人生を彩った寺山修司、さらには「ヨイトマケの唄」の根底にある「純・日本の歌を届けたい」というソウルを引き継ぐ、桑田佳祐をはじめとする現代のシンガーソングライターたち。

こうした天才たちをことごとく虜にした魅力はどこにあったのか? 筆者はその源泉を、16歳の丸山少年が江戸川乱歩と銀座のサロンで交わした、こんなやりとりの中に見た気がした。

丸山「(乱歩小説の主人公の探偵)明智小五郎ってどんな人なの?」

乱歩「(腕を指して)ここを切ったら、青い血が出るような人だよ」

丸山「ワアー、素敵じゃない!」

乱歩「へェー、君はそんなことがわかるの?」

丸山「だって素敵じゃない、知的で。私、情念に振り回されるような人は大っ嫌い!」

乱歩「君、面白い子だね。じゃあ、君は腕を切ったらどんな血の色が出るんだい?」

丸山「七色の血が出ますよ」

(中略)

乱歩「きみ、いくつだい?」

丸山「十六です」

乱歩「十六でそのセリフかい、おもしろい子だねえ」

さて、あなたはどうだろうか? 本書は、美輪明宏氏を軸としつつも、昭和から平成にかけての日本の文化・エンタメ・アングラ史の重要なトッピクスを集約させた大作でもある。本書と共に時代を振り返り、駆け抜けながら、「シスターボーイ」と称された人物の魅力の真髄を探る旅に出てみてほしい。

文=町田光

Posted by 中 相作 - 2017.06.17,Sat

しかし、本当に、何を書けばいいんだか、いまだによくわからないんですけど、「彼」と『探偵小説四十年』という二冊の自伝をどう捌くか、どうやっつけるか、どう活かすか、みたいなことがポイントになるとは思います。

さらになお恐ろしいことに、乱歩は自伝的随筆もたくさん書いてます。ですから、『貼雑乱歩(仮題、変更予定)』は、「二銭銅貨」で世に出るまで、みたいなことでいいのではないかと思えてきました。

まず最初に、「彼」をやっつける。

アンドレ・ジードの自伝と木々高太郎の自序を並べて、そのあとに「彼」をもってくる。

これで、昭和8年刊の堀口大學訳『一粒の麦もし死なずば』、昭和11年7月刊の版画荘版『人生の阿呆』、昭和11年12月に連載が始まった「彼」、という流れをたどることができます。

で、「彼」はとりあえず、「1」を全文、引用しておく。

で、なんだかいろいろ書く。

幼年期、少年期、中学時代、大学時代、職業転々時代。

で、乱歩の文章と乱歩以外の書き手の文章、あれこれたらたら貼雑がつづいて、最後は突然ですます体になり、

──江戸川乱歩は大正十二年、「新青年」に「二銭銅貨」を発表してデビューしました。

という文章でおしまいになる。

この文章、じつはキンドル本『涙香、「新青年」、乱歩』の書き出しですから、つづきはキンドル本でお読みください、みたいな展開にできたら都合がいいんですけど、いくらなんでもそんな真似はなあ。

カレンダー

開設者

中 相作:Naka Shosaku

ブログ内検索

リンク

カテゴリ

エントリ

(06/19)

(12/16)

(08/03)

(03/26)

(01/29)

(01/22)

(11/05)

(07/31)

(10/10)

(09/19)

(08/16)

(08/15)

(06/23)

(05/27)

(04/12)

(12/29)

(11/30)

(08/13)

(05/02)

(03/10)

アーカイブ

カウンター

Template by mavericyard*

Powered by "Samurai Factory"

Powered by "Samurai Factory"